內容簡介

金磚國家正在改變世界的軸心。作為拉美大國,巴西具備在世界強國中謀求一席之地的所有條件:拉美最大的人口規模、國土面積世界第五、豐富的自然資源、完整的工業體系以及宏大的發展戰略。進入新世紀以來,巴西經濟持續快速增長,已經成為全球最主要的新興經濟體之一,巴西與中國都是各自所在大洲中人口最多、面積最廣、經濟規模最大的經濟體,彼此發展階段相似,經濟結構互補性強,貿易增長潛力巨大。2013年兩國貿易額已超過900億美元,雙方在基礎設施、能源、農業等領域的合作取得了跨越式發展。越來越多的中國企業希望投資巴西,而巴西也迫切需要引進中國的先進技術與經驗。維爾納•貝爾所著的《巴西經濟:增長與發展》(第七版)是一部綜合性研究巴西經濟發展的全景式經典著作,是當今我們研究巴西經濟不可多得的權威巨著。

序一

進入21世紀,新興經濟體以群體崛起的姿態,成為拉動世界經濟增長的重要力量,改變了200年來世界經濟主要依靠發達經濟體驅動的歷史。在全球經濟格局“東升西降”的同時,新興經濟體之間的合作也日漸深化,走出了一條獨特的互利共贏之路。

作為東西半球最大的發展中國家、金磚國家的重要成員和新興經濟體的典型代表,近年來中國和巴西之間政治互信不斷加強,各領域務實合作成果豐碩,人文交流不斷拓展,戰略協調日益深化。目前中巴關系正處于歷史最好時期,兩國關系已提升為全面戰略伙伴關系,合作的廣度和深度前所未有,全局性、戰略性影響日益凸顯。

在這一過程中,國家開發銀行等中國金融機構,發揮中長期投融資優勢,與眾多中國企業一道,謀劃推動了一批有影響力的中巴合作項目,為促進中巴經貿合作作出了重要貢獻。這些機構中的一批年輕人也集思廣益,為在中巴之間架起友誼與交流的橋梁進行積極探索。

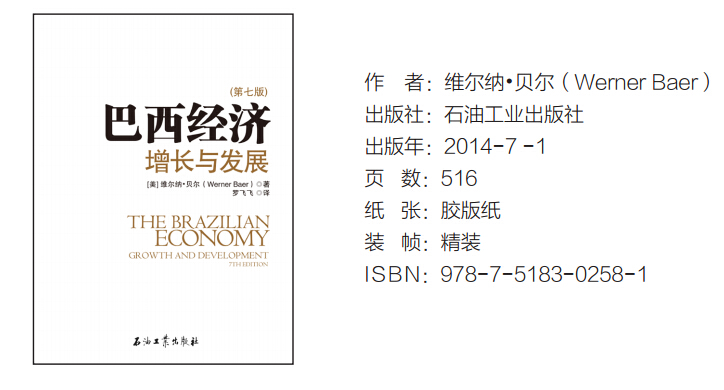

維爾納·貝爾(Werner Baer)教授所著的《巴西經濟:增長與發展》(第七版)中文譯本便是由國家開發銀行里約熱內盧代表處的年輕同志協調引進翻譯出版的。本書探討了巴西經濟的歷史演進過程,分析了巴西在20世紀末采用的新自由主義政策產生的影響,檢視了巴西的經濟政策與制度。該書被奉為研究巴西經濟的“必修課”,是了解巴西經濟體系的一本極有價值的著作。

本書的翻譯出版正值中巴建交40周年。40年間,中巴貿易額從建交時的1740萬美元,增至2013年的903億美元,增長逾5000倍,令人倍感自豪。展望下一個40年以至更長遠的未來,我們更加充滿信心。中巴深化各領域務實合作既是兩國領導人的戰略共識,也是兩國業界的共同心愿;既是時代發展的大勢所趨,也是兩國人民心之所往。

開卷必有益,合作路更長。我相信,本書的出版將為希望了解巴西的朋友打開一扇新的窗口,幫助大家加深對巴西經濟社會發展的了解。我也堅信,只要中巴雙方共同努力,進一步挖掘合作潛力,中巴關系一定能更上一層樓,成為新時期新興經濟體平等互利、合作共贏的典范,東方騰飛的巨龍與南美“未來之國”交相輝映,共同造福兩國和世界各國人民。

是為序。

中華人民共和國駐巴西聯邦共和國大使

第1章 引 言

21世紀的頭十年結束時,巴西已經成為世界主要的新興經濟體之一。它是金磚國家(BRICS)中唯一的一個拉美國家(另外四國分別為俄羅斯、印度、中國和南非)。它是全球位居前列的礦產、食品、鋼鐵和支線飛機出口國之一。它在國內建成了大型工業基地,生產轎車、卡車以及其他眾多耐用消費品和資本貨物。它是深受全球資本青睞的投資目的地,吸引的外國投資總量占到全球跨境投資總量的5%。這還不是全部,巴西的經濟復興歷程還伴隨著收入差距減小、赤貧率下降。換言之,這期間的巴西被經濟學家視為公平與增長協調發展的典范。

所有這些令人欣喜的發展勢頭均是在保持財政穩健的環境下實現的。經歷了多年惡性通貨膨脹以及多次失敗的穩定化政策之后,巴西已經找出一種獨一無二的模式,成功地實現了國家的財政穩定。

最后,除了這些社會經濟方面的成就外,巴西人還在21世紀的第二個十年中期創造了另一項無與倫比的成就——成功申辦2014年世界杯足球賽和2016年里約熱內盧夏季奧運會。

巴西是如何取得這些成就的?這些成就的成色幾何?能持續多久?

希望本書第一部分關于歷史與制度分析以及第二部分各章節的分析能對上述問題提供相應的解釋。

概況

從20世紀30年代的大蕭條,尤其是第二次世界大戰之后,巴西經歷了一系列深刻的社會經濟變革。曾經在幾個世紀里依賴于為數不多的初級產品出口的巴西經濟,在一個相對較短的時間內發展成一個龐大且多元的產業部門占主導地位的經濟體系。與此同時,原本以農村人口為主的巴西人口的城鎮化水平也在不斷上升。

這種快速的社會經濟轉型可以用幾個數字來說明。巴西的總人口從1900年的1740萬人增長至2013年的近2億人,并且有望在2015年超過2億人。在1940年,巴西全國僅有30%的人口是城鎮人口,這一比例到2011年已上升至87%。[1] 農業在國內生產總值(GDP,按當前貨幣價格計算)中所占比重由1947年的28%下降到2011年的5.8%,而工業所占比重則由1947年的不足20%上升至2011年的26.9%。

經過六十多年的工業化,在2011年,巴西生產了近300萬輛汽車、3500萬噸鋼鐵、6000萬噸水泥、590萬臺電視機、6620萬部手機和480萬臺電冰箱。全國的柏油公路總里程,從1960年的13357千米增長至2012年的220000千米。巴西已建成的發電裝機容量,在2007年達到了96294兆瓦。巴西航空工業公司(Embraer)已發展成全球第三大飛機制造商,專事生產支線飛機。從1996年到2011年總共向全球交付了近1000架支線飛機。

盡管這些年來,農業已不再是巴西的主導產業,但其增長依然十分可觀。巴西全國已種植的耕地面積從1920年的660萬公頃,擴大至2006年的7670萬公頃。被開發利用的牧場面積從1970年的1.54億公頃,擴大至2006年的1.72億公頃。巴西成為了全球最大的蔗糖和濃縮橙汁生產國,以及全球最大的大豆、牛肉和煙草出口國。

然而,這些成果卻并沒有令巴西轉型為一個發達的工業社會。就其眾多國民的福利而言,巴西仍然是一個欠發達國家。盡管2011年的人均GDP達到了11800美元,但該數字并不是一個能夠體現大眾福利的合理指標,因為巴西不同地區、不同收入群體之間存在著嚴重的收入分配不均。以2011年為例,收入居前10%的家庭平均收入比收入最低的10%家庭高出了39倍。[2] 用以衡量收入分配狀況的基尼系數,在巴西接近0.54。2001年,人均收入的地區分化達到了這樣一種地步:巴西東北部的許多州人均收入還不到全國平均水平的一半,而東南部的人均收入卻比全國平均水平高出了34%。[3]

2010年,巴西有98%的住戶接通了供水系統,55.5%的住戶接入了污水處理系統,[4] 98%的住戶已經通電,88.6%的住戶享有定期的垃圾回收服務,93.7%的住戶擁有電冰箱,95.1%的住戶擁有電視機,38.4%的住戶擁有洗衣機,57.8%的住戶擁有固定電話[5] ,17.5%的住戶擁有電腦(29.7%的住戶能夠通過某種方式接入互聯網,有的是在家里,有的是去網吧)。2010年,平均每1萬名巴西居民中有17.6名醫生,美國同期為27.9名醫生,瑞典為33.7名醫生。同年,平均每1萬名巴西居民中有5.2名護士,美國同期為97.2名護士,瑞典為108.7名護士。2005年,每1000名嬰兒中的夭折人數為29.6人,美國同期為6.5人,瑞典為2.8人。

這些社會指標僅僅描述了巴西全國的平均狀況。在該國許多地區的人口居住條件要比全國平均水平惡劣得多。以2003年為例,巴西北部的城市住戶中有83.3%接通了供水系統,全體住戶中有57.5%接通了供水系統,相較之下,南部地區這一比率為95.5%;[6] 東北地區的住戶中僅有34.7%接入了污水處理系統,相較之下,東南地區的接入率則為80.8%。2003年,東北地區有45.3%的家庭,收入未達到最低工資的半數,東南地區的數據則為15.6%。[7] 2004年,聯邦區的預期壽命為74.6歲,而最低的東北部阿拉戈斯州(Alagoas)卻只有65.5歲。2004年的嬰兒死亡率,從南里奧格蘭德州(Rio Grande do Sul)的14.7(按每1000名嬰兒統計)和圣保羅(São Paulo)的17,到阿拉戈斯州的55.7和馬拉尼昂州(Maranhão)的43.5不等。

政策制定者原本希望在促進巴西的整體增長和發展的同時,工業化能從根本上降低本國對全球傳統工業中心的依賴。起源于19世紀的全球勞動分工,賦予巴西和大多數第三世界國家初級產品供應國的角色。使巴西的經濟發展速度在很大程度上要依賴于全球工業中心的表現。政策制定者們原本希望,進口替代工業化(ISI)能夠加強本國的經濟獨立性。然而,工業化僅僅改變了這種依賴關系的屬性。進口系數(進口總額占GDP之比重)并沒有出現很大的下降,盡管進口商品結構發生了變化。如此一來,巴西對外貿的依賴性至少還是一如既往。此外,由于巴西的工業化是通過外國資本在本國最有活力的產業部門的大規模投資實現的,外來資本對產品開發和生產方式的影響也顯著增強。

巴西工業化模型是建立在市場經濟的意識形態上的。也就是說,推行工業化政策的歷屆政府多數均強調對私有產權的尊重以及對國內外私有企業的依賴。但是,從長期以來的實際情況看,國家在經濟事務上的參與程度,遠遠超出了最初的計劃。其原因出在本國私人部門財力有限且技術落后,外資不愿進入某些領域且政府又不愿讓外資進入其他某些行業等問題上。

本書將會探討巴西經濟的歷史演進過程,尤其會側重于該國用以實現工業化的各種路徑,及其對社會經濟環境造成的影響,以及伴隨經濟結構性變化所進行的社會經濟制度調整。這將引導我們去了解在這一進程中形成的經濟體系的形態:一種私人資本主義與國家資本主義共存的混合體,具有自身特點,明顯不同于西歐混合經濟形態。我們還將探討巴西在20世紀末采用的新自由主義政策所產生的影響。最后,我們將檢視導致巴西在多項經濟現代化指標上表現出多種欠發達特征的經濟政策與經濟制度的方方面面。

地理環境與人口背景

巴西的領土面積總計327萬平方英里,居世界第五位,僅次于俄羅斯、加拿大、中國和美國,占南美洲面積的47%。境內面積最大的組成部分為地質歷史悠久的高地。巴西國土約有57%是海拔高度自650英尺至3000英尺不等的高原;40%是海拔不到650英尺的低地;還有3%海拔在3000英尺以上。薩爾瓦多市(Salvador)的北部有一處從海岸延伸至內陸處的隆起。然而,如果有人從大西洋出發,經其中部及南部沿海一帶前往巴西,卻會對它產生一種“山國”的印象,因為巴西中部及南部的高原形成了一座陡峭的山崖,直入大西洋底。這道絕壁被人們叫做“大峭壁”(Great Escarpment)。這道天然的屏障總是令窺伺巴西內陸的外來者不得其門,并且常常被視為巴西中南部高原在20世紀以前發展緩慢的一個主要原因。

除了亞馬孫河,巴西的主要水系多發源于巴西的中部和東南部地區,有很多都靠近海洋。由于這些水系均流向內陸,巴西最繁華地區內的水路自然也就沒有引起過當地人的注意;因此,水路運輸沒有在巴西的發展歷程中發揮重要作用。巴拉那河(The Paraná River)水系由數條自東向西流往內陸的支流匯成干流之后,向南流往阿根廷境內。圣弗朗西斯科河(São Francisco River)發源于南部。它向北而流,與海岸線并行1000多英里,然后轉向東行。大部分的水系都直瀉而下流經大峭壁,使得來自海洋的船舶無法向巴西內陸航行。以圣弗朗西斯科河為例,船舶僅能向內陸航行190英里左右,再往前不遠就是保羅阿方索瀑布(Paulo Afonso Falls)了。只有亞馬孫河(Amazon River)是可通航的,能由此通向內陸縱深,將巴西那些人煙稀少、經濟欠發達、未開發地區連接起來。

總體而言,巴西是一個熱帶國家,極端氣候事件偶發,但絕非終年氣候始終單調如一,亦或過于悶熱難耐和潮濕到令人萎靡不振。如果某些地區的巴西人看上去缺乏活力,在未評估過當地的飲食、疾病等其他因素之前,尚不能武斷判定這是生活在如此氣候條件下的必然結果。[8]

位于亞馬孫河沿岸的圣塔倫(Santarem),偏離赤道幾度,平均氣溫為78.1華氏度;在干旱的東北部地區,氣溫最高紀錄可達106.7華氏度,但在沿該處往南的沿海一帶,最高氣溫則要低得多。里約熱內盧(Rio de Janeiro)在最熱的月份里,平均氣溫為79華氏度。內陸高原的氣溫均低于同緯度的沿海地區。毗鄰圣保羅以南的幾個州曾遭遇過霜凍天氣。

巴西大部分地區降水充沛,僅東北部的部分地區會面臨降水不足的問題,當地部分地域年均降水量少于10英寸。東北部大部分地區年均降水量在20到25英寸之間。該地區的主要問題在于降水不規則——其降水量常常會在過量與干旱之間變化不均。[9] 最潮濕的地區一年內的降水量可超過80英寸,主要可分為四大地段——亞馬孫河低地上游,貝倫(Belem)以北的沿海地區,大峭壁上的零星地區,以及巴拉那州(Paraná)西部的小部分地區。

巴西各州通常被劃分為五個區域——北部、東北部、中西部、東南部、南部。有時人們也會用到“中南部”這個地理概念,這一概念包涵但又未全部囊括后三個區域的數州。

自然資源

巴西礦產資源豐富多樣。擁有儲量龐大的鐵礦(估約480億噸)、錳礦(估約2.08億噸)以及其他的工業金屬礦藏。巴西還擁有儲量可觀的鋁土、銅、鉛、鋅、鎳、鎢、錫、鈾、石英、工業鉆石和寶石資源。

直到20世紀60年代以前,對巴西境內各種礦產儲量的了解還很有限。由于現代測繪勘探技術與設備(例如人造衛星)的運用,陸續帶來了一系列新的發現。[10] 例如,就在幾十年前,人們還認為巴西大部分的礦床都位于貫穿巴西中部(尤其是米納斯吉拉斯州)的山脈之中。直到1967年,才在位于亞馬孫河流域的卡拉加斯(Serra dos Carajás)發現了儲量極為豐富的鐵礦(估約180億噸)。在60年代后期,亞馬孫地區還發現了大型鋁土礦。巴西與玻利維亞接壤處附近的錫礦儲量,預計超過玻利維亞境內的錫礦儲量;而在70年代,巴伊亞州(Bahia)也發現了大量的銅礦。

第二次世界大戰結束后的數十年里,巴西能源消費的來源結構發生了巨大變化。1946年,該國有70%的能源供應都來自木柴和木炭。而到2011年,78%的能源供應來自石油和水電。不幸的是,巴西的燃料資源與其他礦產資源儲量并不匹配。就在不久前,圣卡塔琳娜州(Santa Catarina)南部仍是僅知的一處煤礦所在地。那里的煤礦質量低劣,含灰量和含硫量都很高,所以無法充分用于鋼鐵行業的焦煤生產。巴西約有65%的焦煤需依賴進口。20世紀70年代,亞馬孫地區地下深處發現了一些新的煤炭礦床,但至今尚未得到充分的開采。

在過去相當長的一個時期,巴西已探明的石油儲量不足以滿足本國需求。20世紀70年代早期,巴西已發現的資源大多分布于巴伊亞州和塞爾希培州(Sergipe)境內,但是這些資源所能提供的產量僅能滿足巴西全國20%的需求。國有的巴西國家石油公司(Petrobras)通過海上勘探,陸續在里約熱內盧州的坎波斯(Campos)附近、塞爾希培州和亞馬孫河口附近發現了石油。這些新發現的資源規模相當可觀。到2005年,巴西的已探明石油儲量估計達110億桶。2003年,巴西的國內石油產量達到了國內石油消費量的88%;至2007年,巴西已經實現了石油供應的自給自足。

巴西是全球水電開發潛力最大的國家之一,可開發水電資源預計達150000兆瓦。20世紀50年代,人們普遍認為,巴西適合于修建水電站的地方均遠離人口聚集區,不利于發展。但在此后,東北部的保羅阿方索城(Paulo Afonso)和博阿埃斯佩蘭薩(Boa Esperança)、東南部的富拉(Furras)和索爾泰拉島(IlhaSolteira)以及米納斯吉拉斯州的特雷斯亞斯(Tres Marias),均隨著水電站的建設迎來了高速發展。20世紀70年代中期,當時全球最大的水電站工程在巴拉圭邊境上的伊泰普(Itaipu)開始修建,1983年首臺機組并網發電。在2011年,水電已占巴西能源消耗總量的75%。

人口

巴西人口在2013年達到近2億人,在人口規模上位列世界第五。鑒于該國幅員遼闊,其人口密度相對較低。2005年,巴西每平方千米的平均人口為21人(相較之下,阿根廷為14人,墨西哥為53人,哥倫比亞為37人)。不過,巴西各地人口密度分布相當不均,從亞馬孫地區的每平方千米3.3人到圣保羅的每平方千米149.0人不等。2001年,巴西人口的7.6%生活在亞馬孫地區,28.1%生活在東北地區,42.6%在東南地區,6.8%在中西部地區。

巴西人口區域分布的一大顯著特點是沿海岸線的幾百英里集中了大量人口。人口向內陸遷移在20世紀才開始形成規模,這在南部地區更為顯著。內陸首都巴西利亞(Brasília,1960年建都)的建成,聯結首都的道路設施,以及20世紀60年代和70年代期間道路的快速建設,均極大地促進了巴西人口的內遷。[11]

巴西的人口增長率在20世紀中葉開始處于較高水平,但增速逐漸下滑:從50年代的3%,降至60年代的2.9%,70年代的2.5%,80年代的2%,及至2000年至2004年間的1.2%。20世紀中葉的人口增長率較高,是因為當時巴西人口出生率一直居高不下,而死亡率卻迅速下降。這導致巴西人口中,14歲及以下的人群占據了很高的比例;在1995年,有39.5%的人口屬于這一群體,盡管該數字到2005年時便迅速下滑至37.7%(同時期的美國為21.6%,德國為15.2%)。巴西15歲以上的人群中,識字人口所占比例從1950年的49%,上升至1970年的61%,及至2004年的88%。但是,若將功能性讀寫能力考慮在內,識字人口的比例便會下降至75%[12] 。識字人口的增加,與近年來巴西入學率的高速增長有密切聯系。截至2004年,7歲至13歲人群的小學入學率達99.5%;14歲至19歲人群的中學入學率達74.9%,20歲至24歲人群的高等教育入學率達到了20.1%。

巴西人口中高比例的年輕人群,在某種程度上導致了該國勞動參與率偏低。該數字在1950年時為32.9%,1970年時下降至31.8%,繼而在1995年回升至45.9%,2005年時進一步升至49.1%。巴西的種族構成相當復雜多樣。有位研究巴西人口的專家曾說:世界上沒有幾個地方的人口種族構成會比巴西更加復雜多樣。所有的主要人種,人類所能劃分出的所有基本血統——紅種人、白種人、黑種人和黃種人——全都融入了這半塊大陸上的人口構成中。[13]

在19世紀后半葉之前,巴西人口主要由葡萄牙人、非洲人、美洲印第安人的后裔組成。殖民時期及19世紀后,巴西出現了大量的種族通婚,導致今天的巴西人口中,混血人種占據了相當大的比例。19世紀后半葉和20世紀的頭十年里,來自意大利、葡萄牙、西班牙、德國、波蘭和中東的大批移民涌入巴西。這些移民人口主要定居于巴西的東南部和南部地區。20世紀頭10年,巴西又迎來了大批日本移民,他們主要定居在圣保羅和巴拉那州。如今,巴西的日裔人口估計超過80萬人。

這種多元化的人口背景并未阻止巴西發展成一個文化高度統一的國家。除了居于亞馬孫地區深處的少數印第安人外,所有的巴西人都說葡萄牙語,不同地區之間只有很小口音差異(恐怕比美國的地方口音差異還要不明顯)。據一位精于解讀巴西社會的專家描述:在巴西各族裔的人民心中,均存在著一種強烈而深刻的情感,認為正是他們所有這些族裔,才構成了這里的民族和這個國家。他們有著共同的理想,共同的趣味,共同的困境,共同的英雄,共同的歷史,以及共同的幽默感。